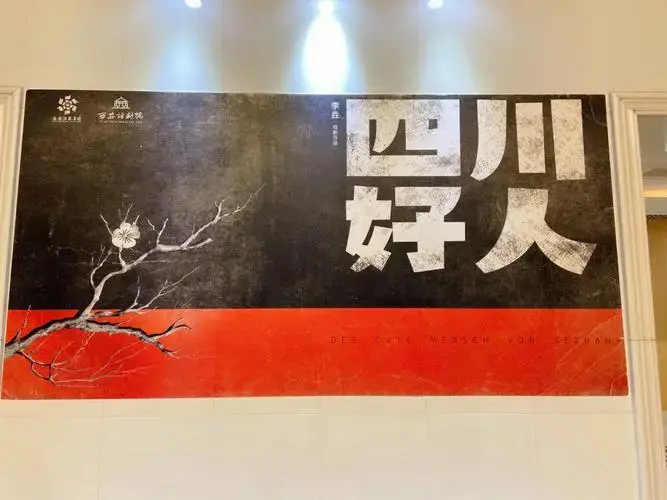

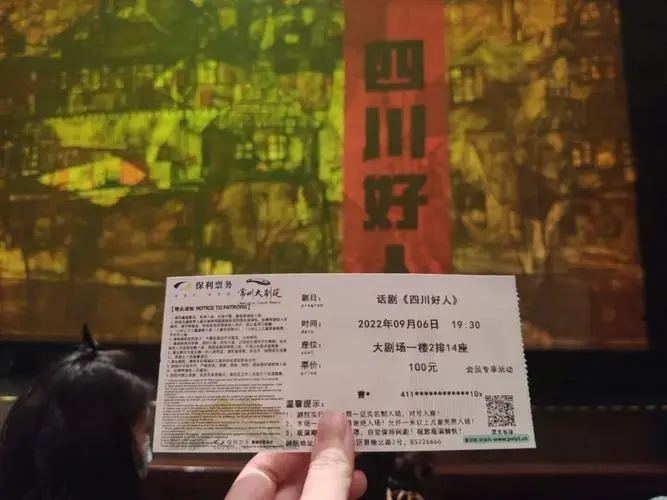

口碑炸裂!《四川好人》话剧带你思考真正的善良

更新时间:2025-04-29 10:00 浏览量:66

## 当善良成为奢侈品:《四川好人》撕开现代社会的道德假面

"好人难做"——这句街头巷尾的俗语在布莱希特的《四川好人》中获得了戏剧性的生命。当三位神明降临人间寻找"好人",最终只找到妓女沈黛时,这部诞生于1943年的作品便开启了一场关于善良本质的残酷思辨。八十余年过去,当这部经典话剧再次搬上舞台引发"口碑炸裂"时,我们不得不承认:在一个将善良视为奢侈品的时代,布莱希特的预言正以惊人的准确性在我们周围上演。

沈黛的困境是每个现代人的道德镜像。她收留无家可归者却被掠夺财产,她施舍乞丐反被讹诈,她帮助邻居却遭背叛——这些情节绝非戏剧夸张。上海地铁站内,大学生扶起摔倒老人却被索赔十万元;杭州某小区,业主长期为流浪猫投食反被投诉扰民;网络空间,公益人士的每一次善举都面临"作秀"的质疑...当沈黛不得不创造出一个冷酷无情的"表哥"来保护自己时,这何尝不是现代人被迫戴上的道德面具?我们在朋友圈晒慈善的同时,早已学会在街头对乞讨者视而不见;我们转发"正能量"文章,却对身边人的困境保持安全距离。这种精神分裂般的道德困境,正是当代社会的集体病症。

《四川好人》中那个荒诞而残酷的设定——唯有变成"坏人"才能继续做好事——精准击中了现代慈善的悖论。某知名慈善家曾坦言:"要做成一件好事,你得先学会和各方势力周旋,甚至使用一些不那光明的手段。"当公益成为需要计算投入产出比的"事业",当善良必须用商业思维来维系,我们是否已经默认了"恶是成就善的必要工具"这一命题?更讽刺的是,那些坚持纯粹善意的人往往被系统边缘化,而那些深谙游戏规则的"精明善人"却获得掌声与资源。这种异化过程在剧中表现为沈黛的人格分裂,在现实中则体现为整个慈善行业的体制化困境。

布莱希特通过沈黛的遭遇揭示了一个存在主义式的真相:在结构性不公面前,个体善良注定是场悲剧。成都某社区食堂老板坚持五年不涨价,最终因亏损关门;北京一位医生坚持拒收红包,却遭同事排挤...这些现实案例与剧中情节形成可怕呼应。当系统性的贪婪成为默认规则,那些坚持道德原则的个体反而成了系统必须排除的"故障"。神明在剧中那句"这世界不适合好人居住"的感叹,在今天读来更像是对资本主义社会的终极控诉。

当代观众对《四川好人》的强烈共鸣,折射出我们时代的道德焦虑。在社交媒体打造的"伪善经济"中,#随手公益#成为流量密码,道德表演取代真实行动;在算法驱动的注意力市场里,苦难必须被包装成"催泪故事"才能获得关注。我们比任何时候都更擅长谈论善良,也比任何时候都更难实践善良。这种集体性的认知失调,正是《四川好人》预言的当代印证。当观众为沈黛的遭遇唏嘘不已时,他们实际上是在哀悼自己一次次放弃行善的瞬间。

舞台上的沈黛最终无法维持她的善良,这或许暗示着一个更为黑暗的启示:在现有社会结构下,纯粹的善良不仅是困难的,甚至是不可能的。要改变这一困境,需要的不是更多"好人",而是一个不再将善良视为奢侈品的社会制度。这可能才是《四川好人》历经八十年仍能"口碑炸裂"的真正原因——它不只是部话剧,更是面照妖镜,让每个观众在其中看见自己道德困境的真实倒影。

当剧场灯光亮起,我们或许该自问:在这个需要"坏人"才能做好事的世界里,自己的灵魂是否也已悄然分裂?而答案,恐怕比我们愿意承认的更为不堪。