话剧《晚安妈妈》口碑炸裂,观众直呼“后劲太大”

更新时间:2025-05-10 10:20 浏览量:56

## 当灯光熄灭后,《晚安妈妈》为何仍在千万人心中上演?

"后劲太大"——走出剧场的观众们不约而同地用这个词形容《晚安妈妈》带来的心灵震颤。这部看似简单的双人话剧,何以在落幕多时后仍让人辗转难眠?当舞台灯光熄灭,杰西与妈妈的故事却开始在千万观众心中继续上演,这背后隐藏着当代人共同的情感密码。

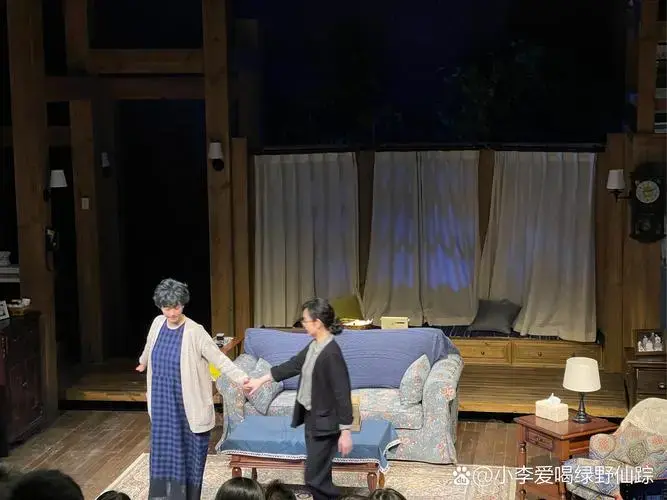

《晚安妈妈》的舞台极简到近乎残酷——一个普通的厨房,一对平凡的母女,一场决定生死的对话。没有华丽的转场,没有复杂的群戏,所有的戏剧张力都凝结在那张厨房餐桌周围。这种极简主义恰恰构成了它的第一个"后劲源":当所有外在装饰被剥离,生命最本质的困惑与痛苦便赤裸裸地呈现在观众面前。杰西宣布自杀决定后的每一句家常对话,都像钝器般击打着观众的心灵,这种痛感不会随着谢幕而消散,反而会在独处时愈发清晰。

剧中母女对话的惊人之处在于其近乎残忍的真实性。当妈妈用"你只是需要好好睡一觉"来回避女儿的自杀宣言时,当杰西平静地解释"我不是难过,我是认真的"时,无数观众在黑暗中屏住了呼吸——这些对话太熟悉了,熟悉得令人心碎。我们突然意识到,自己与亲人之间何尝不是充斥着这种"安全的废话"?《晚安妈妈》撕开了家庭交流中那些自欺欺人的温情面纱,这种真实带来的不适感,正是它持久震撼力的核心。

当代社会中,像杰西这样"功能性正常"的抑郁症患者比比皆是。他们能够完美地完成日常社交,却在独处时被虚无感吞噬。《晚安妈妈》精准击中了这个时代病灶——当我们拥有了前所未有的物质丰富与社交连接,为何仍有那么多人感到深刻的孤独?剧中杰西那句"我只是不想再活下去了",不是一时冲动的呐喊,而是长期精神困顿后的清醒决定。这种对现代人生存困境的精准解剖,让该剧的"后劲"超越了剧场空间,成为观众持续思考的社会命题。

最令人心碎的是,剧中母女明明深爱着对方,却始终无法真正理解彼此。妈妈执着于寻找"原因",仿佛找到那个原因就能撤销女儿的决定;而杰西早已超越了对"原因"的讨论,她的痛苦是存在性的。这种爱的错位在现实生活中随处可见——我们以为自己在倾听,实际上只是在等待发言的机会;我们以为自己在给予关爱,实际上只是在强加自己的期待。《晚安妈妈》让观众不得不反问:我是否也正在以爱之名,错过最亲之人的求救信号?

该剧的魔力在于,它没有提供廉价的解决方案。当妈妈最终尊重女儿的选择,帮她准备好自杀所需物品时,这种"成全"带给观众的道德震颤久久不能平息。我们习惯了好莱坞式的圆满结局,《晚安妈妈》却残酷地告诉我们:有些痛苦没有解决方案,有些告别无法挽回。这种对生命复杂性的诚实呈现,打破了观众的心理防御机制,迫使我们在离场后继续与剧中命题纠缠。

在注意力经济时代,《晚安妈妈》反其道而行之——它不追求即时的情绪刺激,而是通过缓慢积累的情感压力,最终击穿观众的心灵防线。当社交媒体不断训练我们快速消费、快速遗忘时,这部剧却要求观众进行深度情感参与。这或许解释了为何它的"后劲"如此强烈——在一个习惯于浅层体验的时代,突如其来的深度情感冲击必然留下更持久的印记。

《晚安妈妈》的持久震撼力最终指向一个根本问题:我们该如何面对生命中的不可解之苦?当理性分析失效,当情感挽留无用,人类还能以何种姿态面对亲人的痛苦?这部剧没有给出答案,却让每个观众带着问题回到自己的生活。也许真正的"后劲"不在于戏剧本身,而在于它如何成为一面镜子,照见我们自身未愈的伤口与未竟的对话。当观众在深夜无眠时反复咀嚼剧中台词,他们实际上是在与自己生命中那些未完成的对话重逢——这才是《晚安妈妈》最深沉的力量所在。