《茶馆》第一幕经典重现!老舍笔下的人间百态引热议

更新时间:2025-05-10 16:10 浏览量:63

## 当《茶馆》的茶香飘进现代:老舍笔下的人性百态为何仍让我们拍案叫绝?

"您里边请!"随着王掌柜的一声吆喝,我们再次被引入那个充满烟火气的裕泰茶馆。老舍先生笔下的《茶馆》第一幕,如同一幅精妙绝伦的工笔画,将晚清社会的众生相浓缩在一方茶馆之中。七十余年过去,当这些角色重新登上舞台时,为何仍能引发当代观众的强烈共鸣?那些穿着长袍马褂的身影,何以跨越时空,直指我们内心最深处的人性真相?

一、茶馆:微缩社会的魔方

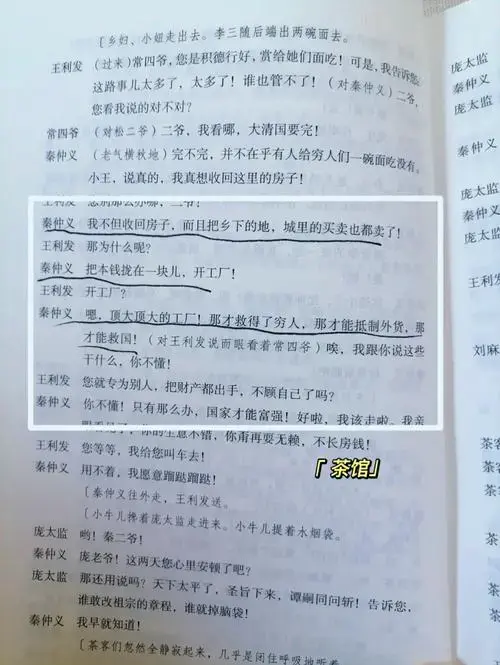

老舍选择茶馆作为叙事空间,堪称神来之笔。在裕泰茶馆里,三教九流汇聚一堂,形成了一个完整的社会生态系统。卖女儿的康六、吃洋教的马五爷、实业救国的秦二爷、说媒拉纤的刘麻子...这些角色不是简单的戏剧符号,而是被老舍赋予了血肉灵魂的社会标本。第一幕中,老舍通过精炼的对话和细节描写,仅用寥寥数笔就让人物跃然纸上。这种"以小见大"的叙事智慧,使《茶馆》成为解剖中国社会的精准手术刀。

二、人性密码的永恒性

当代观众在观看《茶馆》时,常会惊讶地发现:那些为三斗米折腰的小人物、仗势欺人的权贵、空谈救国的知识分子,与今日社会中的某些形象何其相似!老舍的伟大之处在于,他捕捉的不是转瞬即逝的社会现象,而是穿透历史的人性本质。庞太监的腐朽、常四爷的正直、松二爷的懦弱...这些人性样本超越了具体时代,成为永恒的镜子。当我们嘲笑刘麻子的市侩或同情康顺子的悲惨命运时,实际上是在审视人性中普遍存在的弱点与光辉。

三、笑声中的苦涩启蒙

《茶馆》的艺术魅力很大程度上来自其独特的幽默风格——那种让人笑中带泪的"含泪的微笑"。老舍用北京方言特有的俏皮与辛辣,将悲剧包裹在喜剧外壳中呈现。第一幕中,唐铁嘴"大英帝国的烟,日本的白面儿"的炫耀,刘麻子"谁叫我爸爸,我就给谁饭吃"的无耻,都通过夸张而真实的语言制造出强烈的戏剧效果。这种幽默不是廉价的搞笑,而是更高层次的智慧,它让观众在笑声中完成对社会的批判性思考。

四、跨时空的对话可能

在信息爆炸的今天,《茶馆》的持续走红提出了一个耐人寻味的问题:经典文学如何与短视频一代建立连接?事实上,《茶馆》中碎片化的场景呈现、高度浓缩的戏剧冲突、鲜明的人物标签,恰恰符合当代年轻人的接受习惯。当"我爱大清国,可谁爱我啊"这样的台词在社交媒体上被疯狂转发时,我们看到经典文本通过新媒介获得了二次生命。各大院校排演《茶馆》时融入现代元素的做法,也证明这部作品具有极强的可塑性。

站在新时代回望,《茶馆》的价值远不止于文学史教科书上的一个条目。老舍先生通过一方茶馆,为我们建造了一座通往中国人精神世界的桥梁。那些在茶香中浮沉的小人物,他们的挣扎与梦想、卑劣与崇高,构成了理解中国社会的密码。当裕泰茶馆的帷幕再次拉开,我们看到的不仅是历史,更是一面映照当下的镜子——这或许就是经典永不褪色的秘密。